Das gegenwärtige globale Insektensterben ist alarmierend, denn Insekten übernehmen essenzielle Aufgaben in fast allen Ökosystemen. Besonders bei der Bestäubung von Nutzpflanzen und der natürlichen Schädlingskontrolle spielen viele Arten eine zentrale Rolle. Gleichzeitig gibt es jedoch auch Arten, deren Eindämmung notwendig ist, da sie als Schädlinge oder Krankheitsüberträger auftreten können.

In diesem Spannungsfeld befindet sich auch der Weinbau, wenn es um den Umgang mit Insekten geht. Darauf wies Prof. Dr. Annette Reineke, Vizepräsidentin Forschung der Hochschule Geisenheim und Organisatorin der Tagung, bei ihrer Begrüßung der Konferenzteilnehmenden hin. Dank intensiver Forschung werde es jedoch immer besser möglich, Schädlinge gezielt zu bekämpfen, ohne dabei den Menschen, die Umwelt oder andere Insekten zu gefährden. „Die Zeiten, als zur Bekämpfung von Schadinsekten Arsen im Weinberg eingesetzt wurde, sind zum Glück lange vorbei,“ sagte sie. Die heutigen Methoden sind so fortgeschritten, dass früher gefürchtete Schädlinge wie die Reblaus mittlerweile gut kontrolliert werden können. Gleichwohl kämen mit der Ausbreitung invasiver Arten und dem Fortschreiten des Klimawandels gewaltige neue Probleme sowohl auf Landwirt:innen als auch auf die heimische Insektenwelt zu. Wie mit diesen Herausforderungen umzugehen ist, wurde auf der viertägigen Konferenz von den internationalen Fachleuten intensiv diskutiert.

Großes Interesse an der Tagung

Für Prof. Dr. Jürgen Gross, Präsident der DGaaE, war es eine ganz besondere Veranstaltung. Nach 20 Jahren verlässt er den Vorstand des Vereins, um sich auf seine Co-Berufung durch das Julius Kühn-Institut und die Hochschule Geisenheim als Institutsleiter und Professor für Biotechnischen Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau zu konzentrieren. „Es ist schön da aufzuhören, wo das Neue beginnt,“ sagte Prof. Gross bei der Auftaktveranstaltung mit Blick auf seinen neuen Arbeitsplatz in Geisenheim. Trotzdem falle ihm der Abschied schwer. Umso mehr freue er sich über das große Interesse an der diesjährigen Konferenz, bei der es 150 Fachvorträge für die rund 300 Teilnehmenden gab und insgesamt 50 Präsentationen mehr angemeldet wurden als beim letzten Mal.

Ein Highlight der Tagung war der öffentliche Vortrag von Prof. Dr. Josef Settele am Dienstagabend. Der bekannte deutsche Agrarbiologe und Ökologe, der am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Halle die Abteilung für Naturschutzforschung leitet, erklärte anschaulich und allgemeinverständlich, wie internationale Vereinbarungen entstehen, die zum Schutz der weltweiten Biodiversität und damit auch der Insektenvielfalt beitragen sollen. Mehr als 150 Zuhörer:innen kamen dafür im neuen Hörsaalgebäude der Hochschule zusammen, darunter viele interessierte Bürger:innen.

Preise für herausragende Forschung und Nachwuchstalente

Besonders freuen konnte sich Prof. Dr. Gerald Moritz, der für seine langjährige umfassende Forschung zu Thysanopteren (Thripsen) mit der Fabricius-Medaille der DGaaE ausgezeichnet wurde. Bei seiner Dankesrede sprach Moritz auch über den unbeirrbaren Enthusiasmus der Entomolog:innen: „Thripse kann man nicht streicheln – wenn man sich mit so winzigen, auf den ersten Blick unscheinbaren Lebewesen beschäftigt, muss man es wirklich wollen.“

Für seine Arbeiten zu Raubfliegen wurde Dr. Joachim Ziegler auf der Mitgliederversammlung der DGaaE die Meigen-Medaille überreicht. Die beiden Nachwuchspreise der Weiss-Wiehe-Stiftung für eine herausragende Dissertation bzw. Bachelorarbeit gingen an Dr. Lara-Sophie Dey und Marcel Decker. Zudem wurden am Mittwochabend beim Gesellschaftsabend im Bahnhof Rüdesheim drei Posterpreise und drei Preise im Rahmen der Young Entomologists’ Challenge verliehen.

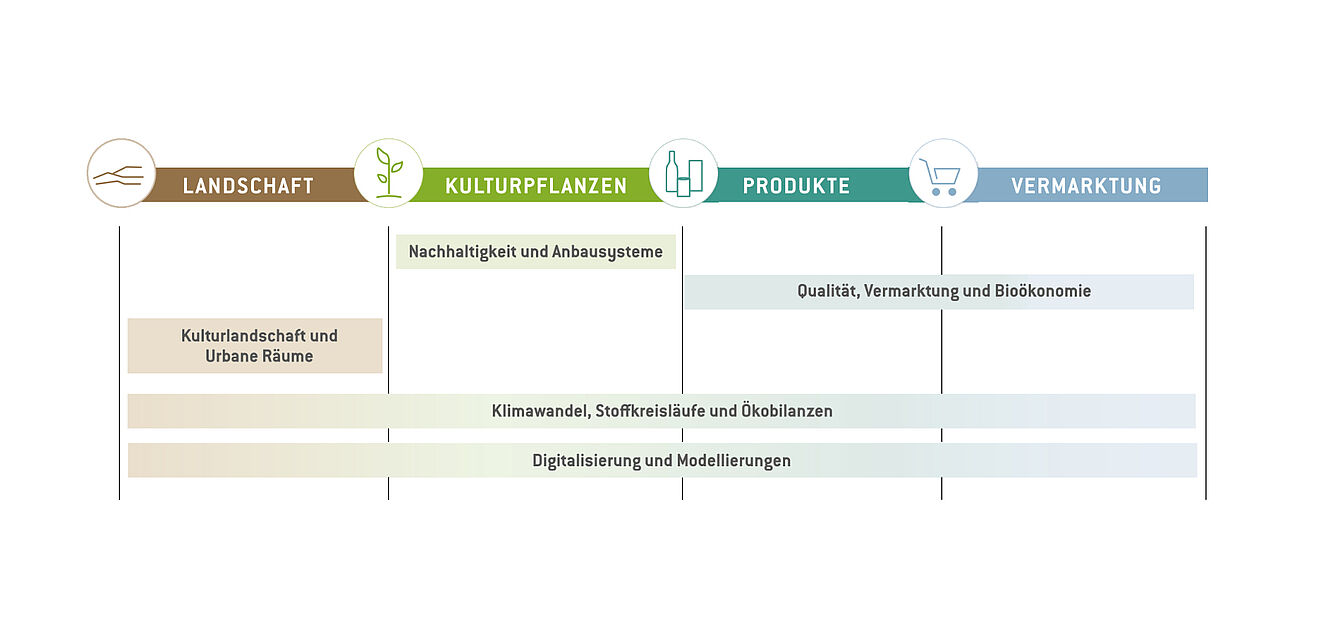

Für den Präsidenten der Hochschule Geisenheim Prof. Dr. Hans Reiner Schultz war der Entomology Congress 2025 die ideale erste wissenschaftliche Großveranstaltung für das neue Hörsaalgebäude der Hochschule. „Die Themen Klimawandel, invasive Arten, Interaktionen zwischen Pflanzen und Insekten, aber auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz um Biodiversität zu schützen und Pflanzenschutz zu reduzieren beschäftigen uns hier an der Hochschule sehr. Darum ist es uns wichtig, Tagungen wie dieser in Geisenheim einen Platz zu geben,“ so Schultz.

Unterstützt wurde die Tagung von zahlreichen Sponsoren, darunter Bayer, die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, BIOCARE und viele weitere.

Weitere Informationen

Das komplette Programm der Tagung zum Nachlesen finden Sie unter: Entomologentagung 2025 - Downloads